L’environnement numérique du Q6 est accueillant également. Composé de deux éléments aux angles arrondis, l’écran OLED incurvé et orienté vers le conducteur fait sens du point de vue ergonomique et crée un sentiment de sécurité. L’écran passager optionnel crée quant à lui un sentiment d’égalité. Les interrupteurs physiques et autres boutons moletés métalliques, autrefois typiques d’Audi, ont en grande partie disparu. Ils sont remplacés par des commandes tactiles placées sur l’écran, dans le panneau de porte et sur les branches du volant. Audi propose aussi du grand cinéma avec l’affichage tête haute, qui projette dans le pare-brise l’approche des limites de vitesse comme un panneau virtuel flottant sur l’asphalte. En cas de forte accélération, l’affichage de la vitesse gonfle et vous saute au visage à l’instar des effets spéciaux en 3D, avec d’épaisses touffes de flèches rouges apparaissant à l’approche de la limitation. Et quand la navigation est activée, des symboles bleus indiquent la voie à suivre au mètre près.

Le SUV électrique prend grand soin de sa cargaison. La suspension pneumatique, dotée d’amortisseurs à adaptation sélective pour chaque roue, encaisse creux et bosses avec une grande sensibilité, même dans le mode dynamique le plus «ferme». En mode confort, le Q6 plane même comme sur un nuage, pas loin des américaines d’autrefois. En revanche, on souhaiterait un étalement au-delà du mode dynamique, afin qu’un peu plus de précision s’oppose à l’excellent niveau d’adhérence et de motricité. A cet égard, l’Audi A6 est plus dynamique que le Q6, ne serait-ce que parce que son centre de gravité est plus proche de l’asphalte. Disponible en break ou une berline à hayon, elle affiche par ailleurs des talents comparables, comme «Touring» l’a expliqué dans son édition 12/2024-1/2025.

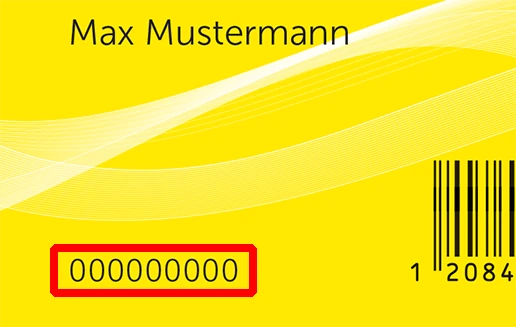

A propos du freinage régénératif

Niveaux de décélération

Dès que l’on lève le pied de l’accélérateur, la récupération d’énergie typique des véhicules électriques entre en jeu (on peut également opter pour la roue libre). Les deux palettes au volant et la position B (Brake) du sélecteur permettent d’opter pour trois niveaux de décélération. La pédale de frein n’est nécessaire que pour décélérer plus fort.

D’abord à l’arrière, puis à l’avant

On renforce encore la récupération avec la pédale de frein. Selon Audi, on peut obtenir une puissance de récupération allant jusqu’à 220 kW par essieu moteur. Pour cela, le calculateur (HCP1) active la récupération sur le train arrière, le train avant venant en appoint si la pression exercée sur la pédale augmente.

D’abord à l’avant, puis à l’arrière

Lorsqu’une décélération plus forte est nécessaire, le freinage par friction entre en jeu. D’abord à l’avant, puis à l’arrière si nécessaire, jusqu’à l’entrée en fonction de l’ABS. Cette répartition du freinage est gérée par le HCP1, qui agit aussi sur le châssis, et non plus par un système de régulation du freinage comme précédemment.

Texte : Daniel Riesen