An einem Dienstagmorgen Ende Mai treffen Stéphanie Henry und Alain Radaelli um 6.30 Uhr in der Ambulanzzentrale ein. Diese liegt nur wenige hundert Meter vom Genfer Universitätsspital (HUG), dem wichtigsten Gesundheitszentrum der Calvin-Stadt, entfernt. Wach und bereits mit einem flotten Spruch für die Kollegen, die gerade ihren Dienst beenden, sind sie für die Zwölf-Stunden-Schicht bei TCS Swiss Ambulance Rescue (TCS SAR) gerüstet. Vor dem ersten Einsatz erklärt der robuste, 49-jährige Tessiner, dass wir, um die Sanitäter zu begleiten, Praktikantenkleidung anziehen müssen: Patienten, Polizisten oder auch Ärzte vor Ort würden die Anwesenheit eines Journalisten und eines Fotografen in Zivil an einem Einsatzort sonst nicht verstehen.

Nachdem wir als Eintageslernende mit Poloshirt und Hose in den Farben von TCS SAR eingekleidet wurden, winkt uns die 42-jährige Stéphanie in den Rettungswagen, um uns den Inhalt der beiden Notfallrucksäcke zu beschreiben: Der blaue Rucksack namens Airway enthält alles Wesentliche zur Atmungsunterstützung. Der neonrote Rucksack beinhaltet eine grosse Auswahl an Medikamenten – von Benzodiazepinen über Opiate bis hin zu Narkotika. Die detaillierte Auslegeordnung soll in erster Linie sicherstellen, dass alle für die Erste Hilfe benötigten Medikamente und Geräte an ihrem Platz, in gutem Zustand und ausreichend vorhanden sind. Die Überprüfung wird nach jedem Einsatz durchgeführt.

Nach diesen ersten Schritten in der Welt des Rettungsdienstes ist es Zeit, an der wöchentlichen Infoveranstaltung teilzunehmen, die hauptsächlich von Vincent Berthoz, dem Leiter von TCS SAR sowie Betriebsleiter Stéphane Soland geführt wird. Das Team ist eingespielt. Es herrscht eine professionelle Atmosphäre, die dennoch Platz für Leichtigkeit und Humor zulässt. Unverzichtbare Ressourcen, um stressige oder schwierige Erfahrungen besser zu bewältigen.

Nach dieser knappen halben Stunde fragt Alain nach unseren genauen Kontaktdaten, um sie elektronisch zu erfassen. Der Grund? Es könnte sein, dass es im Laufe des Tages zu einem Einsatz in einem Gefängnis oder einem anderen streng abgeschlossenen Ort kommt. Daher müssen die Behörden zwingend die Identität des Pflegpersonals und der Praktikanten kennen, die so hochgesicherte Orte betreten wollen.

Während wir auf den ersten Einsatz des Tages warten, erzählt das Duo ein wenig von sich. Stéphanie begann ihre Laufbahn im Rettungswesen 2004 zunächst als Fahrerin, dann als Transportsanitäterin. «Eines Tages machte ich ein Praktikum und begleitete einen Freund in Ausbildung zum Rettungssanitäter. Ich wusste sofort: ‹Das will ich machen!›» Gesagt, getan. 2018 schloss sie die Ausbildung am Bildungszentrum für Rettungssanität Medi in Bern ab und darf seither im Tandem in einem Notfalldienst arbeiten. Parallel dazu ist sie bei TCS SAR für die BLS-AED-Schulung (Herz-Lungen-Wiederbelebung und halbautomatische externe Defibrillation) zuständig: «Ziel dieser an die Allgemeinheit wie auch an Gesundheitsfachleute gerichteten Ausbildung ist die Erhöhung der Überlebenschancen. Eine Ambulanz braucht im Durchschnitt zehn Minuten, um vor Ort zu sein, während die Überlebenschancen mit jeder Minute, die vergeht, um zehn Prozent sinken.» Seit fast zwanzig Jahren steht sie im Dienste anderer. Das ist etwas weniger lang als Alain, dessen Laufbahn in der Notfallmedizin mit siebzehn Jahren begann, weil ihn die imposanten Fahrzeuge «à l’américaine» faszinierten. Seit sechs Jahren arbeitet er in Genf, nachdem er lange in seinem Heimatkanton Tessin tätig war. Seit 1993 ausgebildeter Pflegefachmann, ergänzte er seinen Erfahrungsrucksack mit einer Passerelle zum Rettungssanitäter.

Startschuss in den Tag

Die Diskussion bricht ab. Die Telefone der Sanitäter klingeln und leiten den ersten Einsatz ein. Es ist 10.45 Uhr. Los geht’s zu einer etwas mehr als einen Kilometer entfernten Adresse. Dort angekommen, benutzt Alain seinen Passepartout, einen SI-Schlüssel, der zur Ausrüstung eines jeden Rettungssanitäters, Feuerwehrmanns oder Polizisten gehört: «Er öffnet sämtliche Haupteingangstüren», sagt Alain. Bingo! Das Schloss gibt nach, und die Sanitäter eilen in den dritten Stock des Mietshauses, wo sie auf eine ältere Frau treffen, die an Luftnot leidet und kaum atmen kann. Ihre Pflegefachfrau ist bereits da, die Pflegehilfe ebenso. Stéphanie holt Informationen ein, während Alain sich über die Patientin beugt. Um besser zu hören, bittet er nachdrücklich darum, den Fernseher auszuschalten. Wir erfahren, dass die Frau letzte Woche aus dem Spital kam. Es stellt sich heraus, dass die Patientin an Lippenzyanose (Auftreten einer abnormalen bläulichen Verfärbung der Haut aufgrund einer Durchblutungsstörung und mangelnder Sauerstoffversorgung des Blutes) sowie an Rasselgeräuschen (Flüssigkeit in der Lunge) leidet. Sofort beschliessen die Fachkräfte eine Verlegung ans Universitätsspital Genf. Als sie in einen Tragestuhl gehoben wird, stöhnt die Frau. Doch sie bleibt ruhig, auch als sie in den Ambulanzwagen geschoben wird. Nachdem sie bequem eingerichtet ist, rast der Wagen mit Blaulicht in Richtung Spital los. Er schlängelt sich durch den Parkplatz der Universitätsklinik, die Patientin wird behutsam ausgeladen und in die Hände der Krankenhausärzte übergeben.

Der Einsatz dauert etwa eine Stunde, dann kehren Stéphanie und Alain zur Zentrale zurück. Es ist fast 12.45 Uhr, als sie mit dem Mittagessen beginnen. Zeit, dieses zu beenden, bleibt ihnen aber nicht. Der zweite Einsatz ruft. Daran gewöhnt, können sie darüber lachen. Es eilt, denn der neue Patient soll an einer psychotischen Dekompensation leiden und unruhig sein. Die Polizei wurde ebenfalls benachrichtigt. Während der Fahrt mit Blaulicht und Sirene wird uns erklärt, wie das Aufgebot eines Rettungsfahrzeugs abläuft: Die Krankenwagen werden über GPS geortet, und wenn die 144-Zentrale einen Notruf erhält, wird der Fall demjenigen verfügbaren Team zugewiesen, das gerade am nächsten ist. Einfach und effizient.

Ein unerwarteter Fall

Sieben Minuten braucht Stéphanie, um die mehrheitlich durch die Stadt führenden sechs Kilometer bis zur Klinik zurückzulegen, in der sich der Patient befindet. Mit dem Fahrstuhl geht es in die dritte Etage. Im Zimmer angekommen, ist jedoch keine unruhige, aggressive Person anzutreffen, sondern ein 85-jähriger, an schwerer Atemnot leidender Mann. An den Blicken, die sich Stéphanie und Alain zuwerfen, ist spürbar, dass die Situation ernst ist. Alain versucht, den Patienten aus seiner Erstarrung zu holen, schnipst mit den Fingern vor dessen Augen und versucht, ihn zu wecken, indem er ihm mehrmals laut zuruft: «Hallo? Wie geht es Ihnen?» Stéphanie ruft umgehend den SMUR (mobiler Dienst für Notfallmedizin und Reanimation) des Unispitals Genf zu Hilfe und sagt gleich danach der Polizei ab. Es wird beschlossen, den Patienten zu intubieren, und mögliche Ursachen werden abgewägt: neurologisches Problem, Vergiftung, Unterernährung – unter der Berücksichtigung, dass der Mann in der vergangenen Woche mehrmals gestürzt war.

Dann rast das Ambulanzfahrzeug los, die Zeit drängt. Im Unispital angekommen, rennen die Sanitäter in Richtung Schockraum, der in der Notaufnahme für die Versorgung der schwersten Fälle vorgesehen ist. Ein Pfleger ruft: «Wir verlieren ihn!» Die Ärztin des SMUR gibt alle Informationen über den Patienten bekannt. Das Personal, darunter der Chefarzt, hört aufmerksam zu, während Scanner und weitere eingehende Untersuchungen vorbereitet werden. Stéphanie und Alain verlassen den Schockraum, ab jetzt übernehmen andere. Für den Tessiner bedeutet das, einen detaillierten Bericht über den Einsatz zu erstellen, der die Zeit für Hin- und Rückfahrt, die Zeit vor Ort, die anwesenden Personen wie auch den Glasgow-Score des Patienten umfasst. Diese Punkteskala reicht von drei (tiefes Koma) bis fünfzehn (volles Bewusstsein) und wird anhand dreier Kriterien bewertet: Öffnen der Augen sowie verbale und motorische Reaktion. Bei unserem Patienten waren es zuerst fünf, dann drei Punkte. «Am meisten beunruhigt mich, dass wir ihm ohne Sedierung einen Schlauch in den Hals einführen konnten. Ein schlechtes Zeichen», erklärt Alain. Denn diese Massnahme sei für gewöhnlich unangenehm oder gar schmerzhaft.

Nach diesem Moment der Hochspannung folgt schon gleich der nächste Einsatz, und Stéphanie und Alain eilen einem dehydrierten Jungen zu Hilfe, der anschliessend auf eine Kinderstation gebracht wird. Im Laufe des Tages hatte das Zweierteam also drei Fälle zu managen. «Heute war es aussergewöhnlich ruhig. Durchschnittlich fallen dreieinhalb Einsätze pro Team und Tag an. Stéphanie und ich müssen eher vier oder fünf Einsätze pro Tag leisten», erklärt Alain.

Zwei Tage nach den Stunden an der Seite der beiden Rettungssanitäter berichtet Alain, dass die zwei Notfallpatienten in das auf Geriatrie spezialisierte Spital Trois-Chênes verlegt wurden und es ihnen besser geht. Dies vor allem auch dank der schnellen Hilfe der TCS Swiss Ambulance Rescue.

200 Rettungssanitäter pro Jahr

Die Reportage regt Sie an, Rettungssanitäter zu werden? Für diesen Berufsweg braucht es zunächst gute mentale und körperliche Fähigkeiten, und man muss perfekt Auto fahren können – ein Führerschein der Kategorien C1/D1wird verlangt. Mit diesen Voraussetzungen und einem IVR-Zertifikat der Stufe 3 kann man Fahrer werden. Um den Beruf des Transportsanitäters auszuüben, ist ein eidgenössischer Fachausweis nötig. Schliesslich ist eine dreijährige Ausbildung zum Rettungssanitäter HF mit Diplomabschluss erforderlich, um den Titel des Rettungssanitäters zu erlangen.

In der Schweiz haben im Jahr 2022 242 Personen ihre Ausbildung abgeschlossen. Der grösste Ausbilder ist das Bildungszentrum für Rettungssanität Medi in Bern: 72 Personen haben 2022 ihre Ausbildung begonnen und 55 das Diplom erhalten. Als grösste private Nothilfeorganisation in der Schweiz ist TCS SAR laufend auf der Suche nach Rettungspersonal: tcs-sar.ch

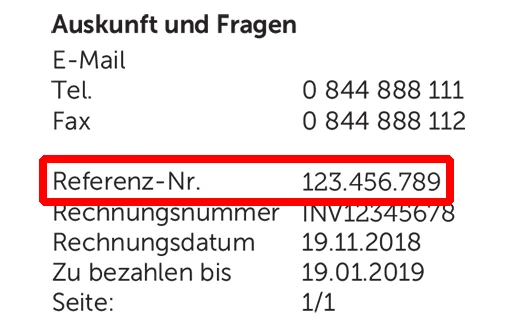

Wer zahlt was?

In der Regel kostet ein Krankenwageneinsatz zwischen 700 und 2100 Franken. Die Tarife richten sich nach der Entfernung, der medizinischen Versorgung sowie dem Kanton.

Zunächst gilt es zu berücksichtigen, ob der Einsatz wegen eines Unfalls oder einer Krankheit erfolgt. Im ersten Fall zahlt die Unfallversicherung des Arbeitgebers, die in der Schweiz den gesamten Betrag und im Ausland bis zu 29 640 Franken übernimmt. Läuft die Unfalldeckung bei einem Versicherten über die Grundversicherung, trägt diese die Hälfte der Kosten, jedoch nicht mehr als 500 Franken pro Jahr. Dieser Betrag unterliegt auch der Kostenbeteiligung (Franchise und Selbstbehalt). Ein Patient, der über eine Zusatzversicherung mit ambulanter Deckung verfügt, kann allenfalls mit einer Kostenübernahme entsprechend seiner Versicherungsdeckung rechnen. Das gleiche Schema findet auch bei einem krankheitsbedingten Einsatz Anwendung: Die Grundversicherung beteiligt sich an der Hälfte der Kosten, bis zu maximal 500 Franken jährlich. Die Voraussetzungen für eine Kostenübernahme sind, dass der Transport medizinisch notwendig ist, er durchgeführt wird, damit der Patient medizinisch versorgt werden kann, und dass eine Beförderung mit dem Auto oder dem ÖV nicht möglich ist. Bei der Rettung aus einer lebensbedrohlichen Situation übernimmt die Grundversicherung maximal 5000 Franken pro Jahr. Bei Reisen im Ausland oder

in der Schweiz bietet der TCS ETI Schutzbrief zusätzlichen finanziellen Schutz.

Text: Jérôme Burgener

Fotos: Olivier Vogelsang

«Ist jemand in Not, sind wir zur Stelle»

TCS-Generaldirektor Jürg Wittwer nimmt Stellung zu TCS Swiss Ambulance Rescue.

Welches Ziel verfolgt der TCS mit Swiss Ambulance Rescue?

Jürg Wittwer: Der TCS ist seit über 125 Jahren im Notfall an der Seite seiner Mitglieder. Wir stellen sicher, dass das Auto weiterfährt, und wir stellen mit unserem eigenen Ärzteteam sicher, dass verunfallte und erkrankte Mitglieder sicher von ihren Ferien in die Schweiz zurückkehren. Die Ambulanzen passen darum hervorragend zum TCS: Ist jemand in Not, sind wir zur Stelle.

TCS SAR ist schon der grösste, private Akteur im Bereich der Rettung und des Krankentransports. Wie geht es weiter?

Wir werden weiter wachsen, sowohl organisch wie durch den Zukauf von weiteren Unternehmen. Vor allem kleinere und lokale Unternehmen haben zunehmend Probleme, mit Kosten und technologischer Entwicklung mitzuhalten. Eine voll ausgerüstete Ambulanz kostet schnell

ein paar 100 000 Franken, und das Personal muss einen 24-Stunden-Betrieb sicherstellen können. Das ist eine Herausforderung. Als TCS können wir hier dank unserer Grösse und als nicht gewinnorientierter Verein eine wichtige Rolle für die Schweizer Bevölkerung übernehmen.

Welches sind die grössten Herausforderungen in diesem Bereich?

Die Personalsituation ist derzeit im Ambulanzbereich sehr angespannt. Kommt dazu, dass der Beruf im Krankenauto sehr anstrengend ist, sowohl körperlich wie psychisch. Unsere Sanitäter arbeiten in Schichten, können nicht wie andere bequem vom Homeoffice aus arbeiten und erleben zudem sehr belastende Situatio-

nen. Entsprechend ist es eine Herausforderung, genügend qualifizierte Mitarbeiter zu finden. dno

Weitere Dienstleistungen der Touring-Redaktion

Mehr Artikel aus der Touring-Redaktion

Chicagos grüne Oasen

Bekannt für ihre beeindruckende Architektur und die von Wolkenkratzern dominierte Skyline, bietet die Metropole im Mittleren Westen der USA viele Orte für ...

Kraftvoller Zuwachs für die gelbe Flotte

Die Einsatzfahrzeuge der TCS Patrouille müssen viel leisten und so manchen Kilometer abspulen – im Schnitt rund 32 000 pro Auto ...

Die Stadt, die nicht mehr ruht

Schon ein Tag in Tirana bietet eine Vielfalt an Stimmungen und jede Menge Einblicke in seine Vergangenheit, die Gegenwart und ...

Automaten übernehmen

Schaltest du noch, oder hast du schon einen Automaten?